Les derniers exploitants de la filature

- catherinepaulus

- 21 juin 2024

- 4 min de lecture

Dernière mise à jour : 24 mars 2025

En 1875, Martial Lambert et Hubert Alfred Robinet, son beau frère, rachètent la filature par adjudication prononcée au tribunal civil de Rethel.

Le 29 septembre 1875, la société Robinet et Lambert est créée et pendant 15 ans, la filature est dirigée par les deux associés.

Durant cette période, environ une centaine d'habitants de Lalobbe travaillent à la filature. Ils sont fileurs, rattacheurs (ses), déboureurs, soigneuses, drousseurs(ses), ouvriers en filature, un chauffeur et un ou deux contre maîtres.[1]

Chaque métier à filer occupe deux, trois, quelquefois quatre personnes, dont la plus âgée dirige les trois autres, qui sont presque toujours des enfants. L'agilité, la souplesse, la petite taille des enfants sont utilisées pour attacher les fils brisés sous les métiers à tisser en marche, ce sont les rattacheurs. Ainsi dans les recensements de Lalobbe en 1891, la majorité des rattacheurs ou rattacheuses sont âgés de 12 ou 13 ans, la plus jeune Célestine Halin n'a que 10 ans.

A défaut d'apprentissage, il fallait de l'observation. Lorsqu'un père veut faire entrer son fils dans une filature comme rattacheur, il s'adresse au patron de la filature qui confie cet enfant, pendant une quinzaine de jours à un maître fileur. Sur les conseils de celui-ci et sur l'exemple de ses futurs camarades, il ne tarde pas à se mettre au courant. Toutefois, les accidents du travail sont nombreux (Voir les enfants au travail dans les usines au 19ème siècle «[...]les rattacheurs et soigneurs perdent quelquefois les premières phalanges de leurs doigts»).

Souvent les femmes surveillent les machines à carder et leur fournissent la laine, ces machines fonctionnant par la seule puissance du moteur général de la filature, n'exigent aucun effort des bras.

Les fileurs sont mieux payés et plus compétents. A la semaine, un fileur touche en moyenne 4 fois plus que les autres ouvriers textiles.

En janvier 1890, Martial Lambert décède et ses deux fils Arthur Fernand et Alfred Tilman lui succèdent. En août 1890, Hubert Alfred Robinet décède à son tour, laissant comme seul héritier son fils Georges Louis Hubert. Ce dernier cède aux frères Lambert pour 40 000 francs la moitié de la filature qu'il avait hérité de son père. (voir Me Gillet Viel St Remy 26/8/1890).

La filature continue d'être exploitée par la seule famille Lambert mais les premières difficultés apparaissent et les salaires sont diminués de 10% en décembre 1893.

En mai 1894, une grève éclate et les 90 salariés de la filature cessent le travail durant onze jours. Mais ils n'obtiennent pas gain de cause et reprennent le travail sans avoir retrouvé leur précédent niveau de rémunération.

Grève à la filature

Quelques faits divers en 1896, 1900 et 1901

En mai 1904, Arthur Fernand Lambert remporte les élections municipales avec les candidats républicains contre l'Union Républicaine (liste de la précédente municipalité) et est élu maire de Lalobbe à la suite de Jean Baptiste Alfred Chatelin

Elections municipales

Le 14 juillet 1904, Arthur Lambert, maire fraichement élu, organise de grandes festivités et décore pour l'occasion "l'avenue de la filature"comme le relate un article paru dans la presse.

En 1912, suite au décès de Alfred Tilman Lambert, un des deux dirigeants, la filature se trouve en indivision entre Arthur Fernand Lambert et sa nièce, Juliette Georgette Lambert épouse Satabin, (l'unique héritière d' Alfred Tilman Lambert).

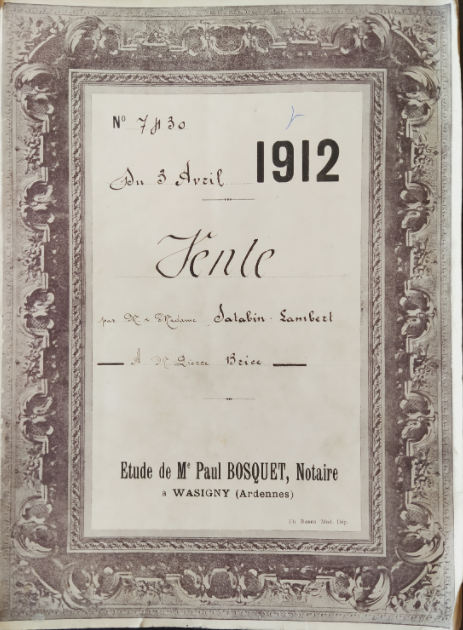

Par acte notarié du 23 et 24 mars 1912, Arthur Fernand Lambert vend à Juliette Lambert la part qu'il détenait dans l'entreprise. La filature devient donc la propriété exclusive de Madame Satabin-Lambert, qui le 3 avril 1912 la vend à Pierre Brice, ingénieur des mines demeurant à Mézières.

Vente de la filature

Sont vendus pour 30 000 francs :

La filature composée de :

un bâtiment principal ayant un rez de chaussée et trois étages, avec une annexe renfermant les machines, transmissions et tous les accessoires nécessaires au fonctionnement de l'usine et divers autres bâtiments avec une cour.

une maison de maître et de contre-maîtres avec dépendances, vaste jardin, verger et potager.

un cours d'eau alimentant l'usine.

L'ensemble des bâtiments de la filature et ceux d'habitation avec leurs dépendances occupent un peu plus de huit hectares situés au lieu dit le Pré du Seigneur

La cité ouvrière « le Fourneau »

Elle renferme dix logements chacun ayant une pièce en rez de chaussée et une autre pièce au premier étage avec grenier au-dessus et cave dessous.

Deux autres logements de trois pièces en rez de chaussée avec grenier et cave.

Chaque logement dispose de dix ares de jardin, l'ensemble occupe une superficie d'environ un hectare

C'est la fin de la filature qui sera transformée après la première guerre mondiale en une entreprise de ferronnerie, quincaillerie.

[1] Fileur : personne qui file de la laine, du coton; ouvrier/-ière travaillant sur un métier à filer dans une filature. Le fileur était responsable d'un ou plusieurs métiers à filer, machines destinées à réalisées des bobines de fil destinées à la vente.

Rattacheur : Ouvrier chargé de renouer les fils cassés lors du filage. Il s'agissait souvent de femmes ou d'enfants.

Déboureur, Débourreur de cardes : Ouvrier qui nettoie les cylindres des machines à carder, à l'aide d'une carde à main

Soigneuse : Dans les filatures, ouvrière qui prépare les bobines de laine utilisées sur les métiers à filer.

Drousseur : Dans les manufactures de lainage, ouvrier qui graisse les laines et les passent aux drossettes ou grandes cardes.

Chauffeur : chargé d'alimenter la chaudière qui participe à la production de vapeur, qui elle-même sert de source d'énergie aux différentes machines.